「レプリカとフェイク」館長のブログ189

- Blue East

- 2025年9月17日

- 読了時間: 4分

真珠博物館が開館してこの9月で40年を迎えた。特に文化史分野は収蔵品が少ない状態でスタートしたため、ジュエリー資料の入手は急務だった。ディーラーへの接近やオークションの参加、伝手をたどって所蔵者に譲渡を依頼したり、当時の御木本美隆会長に雑誌誌面で協力を呼びかけていただいたりもした。御木本真珠店のカタログ『真珠』からデザインを選んで複製を作るのもそうした収集活動の一環だった。

当時、ミキモトでは販売商品として明治大正期の自社作品の復刻が行われていた。これは伝統的金細工技法を継承する上でも意義のある仕事で、博物館でも数点を選んで装身具工場へ発注した。

そうして出来上がったジュエリーは復刻作品と表記して展示したが、製品としては申し分ないものの、当然ながら時代を経た匂いというか、佇まいが違う。デザインと技法を理解するには十分だが、何か物足りない。キズや汚れ一つない出来たばかりの作品はそういう印象があった。商品として店頭にあればすぐに買い手がつきそうだ。けれどこの先、復刻作品としてきちんと伝えないとオリジナルと誤解される懸念がないとはいえない。昭和10年代のデザインを平成の一桁年代に復刻すれば、その時間差はわずか50年ほどだ。長い時間が経過するうちに紛れてしまわないという保証はない。

19世紀後半のヨーロッパ美術界では古典復興ブームがあり、ジュエリーもその例外ではなかった。古代ローマの金細工技術の再現や、16~17世紀のデザインに想を得て、作品制作を行う金細工作家が登場した。イタリア出身のカステラーニやジュリアーノといった名工たちがそうだ。彼らは作品に自らの工房の刻印を打ち、自作であることを明らかにした。ブランドの走りといえよう。

ところが、悪いことを考える輩はいつの時代にもいるものだ。宝物補修の名工と優秀な金細工職人を抱き込んで、ルネサンス期にあったと思わせるような作品を作らせ、そうと明らかにせずに販売して利を得た骨董商がいた。骨董商はウイーンの生まれでパリに壮大な邸宅を構えて自信満々で手広く商いを行った。補修の名工はドイツのアーヘン、金細工職人はパリにアトリエを持っていた。

彼らの作品はモティーフも金工やエナメルの技術もルネサンス・ジュエリーの特色を発揮した出来栄えだったので、骨董商の巧みなトークと相まって顧客の収集家は真正の作品と信じて買い求めただろう。年代を感じさせるように古色をつけたのだろうか。

だが悪事は露見する。1909年、アーヘンの名工の死後、彼が残した数多くのデザイン画は処分され、イギリスの美術館に収蔵されることになったが、1970年代に行われた調査の結果、それらの画を基にしたと思われる実際の作品がV&Aや大英、メットなど一流美術館に収まるコレクションで発見された。さらにパリの金細工職人の工房からは制作に用いた鋳型などが発見されて、大きなスキャンダルとなった。

この話の詳細は山口遼さんの『アンティーク・ジュエリー 世界の逸品』(婦人画報社1998年)とトマス・ホーヴィング『にせもの美術史』(朝日文庫2002年)で読める。一読をお勧めしたい。

さて、当館にも19世紀に作られたとされるルネサンス風デザインの作品がある。オークションで求めたもので、月の女神ディアナをモティーフとした大振りのペンダントだ。女神は中央のニッチの中に猟犬を従えた狩人の姿で立つ。両面ともに周囲はスクロール文様で飾られ、多彩なエナメルはいかにもルネサンス時代のジュエリーを思わせる。これが件の骨董商一味による仕事かどうか不明だが、あるいは他にもそういう複製を得意とする職人がいたかもしれない。

同じ複製品でも、騙そうという意図のもとに作られ、流通すればフェイク(偽造)となり、その意図のないレプリカ(模造)とは一線を画する。悪意ある骨董商の手先となった金細工職人は自分の名前で作品を販売していたら、それなりの評価を受けたことだろう。名だたる美術館の熟練キュレーターが見抜けなかった、その技量は見事というほかないのだから。

計らずも闇の歴史に名前が残ってしまった。惜しいことをしたものだ。

松月清郎 2025年9月17日

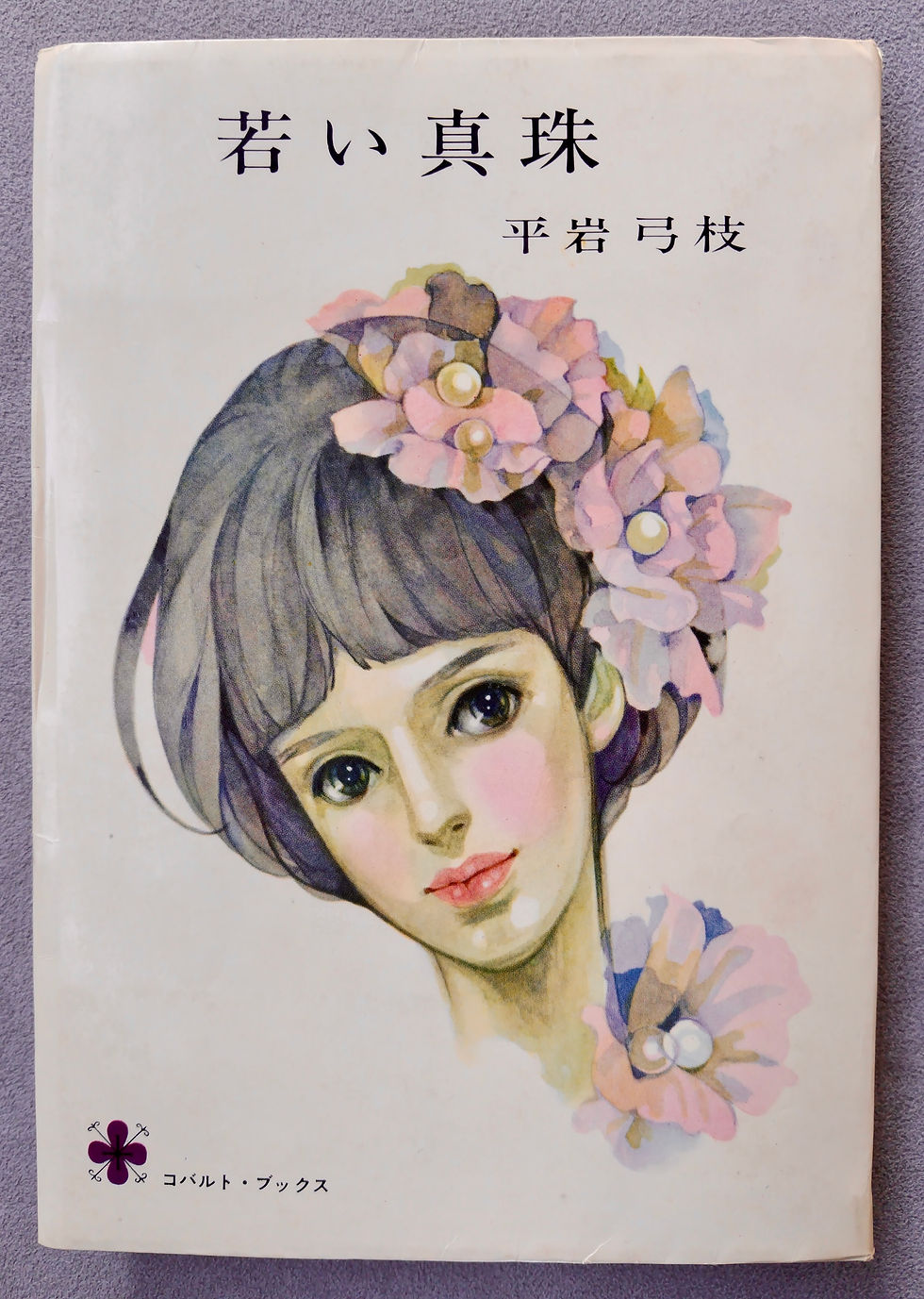

写真

① ブローチ「やどりぎ」 御木本真珠店のデザイン(明治41年)昭和60年復刻

② ペンダント「プラーク」 御木本真珠店のデザイン(明治44年)平成6年復刻

③ ペンダント「クローバー」 御木本真珠店のデザイン(明治43年)平成6年復刻

④ ペンダント「ダイアナ」 19世紀末

⑤ 同裏側

⑥ 『アンティーク・ジュエリー 世界の逸品』

コメント